GHSのカラーストレッチ(Arcsinhストレッチ)

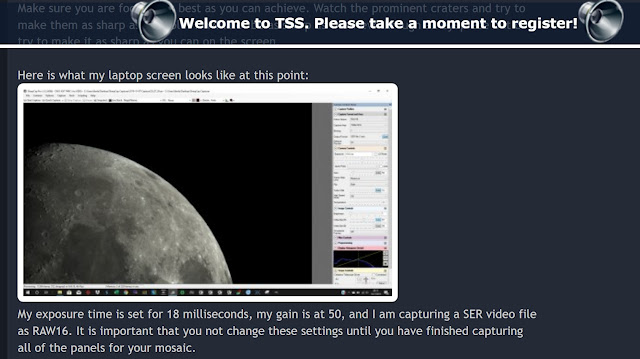

前回PixInsight の GHS ( Generalised Hyperbolic Stretch )に、 Arcsinh ストレッチが組み込まれていると書きました。そのためには次のように、 Transformation type ( ST )で、 Arcsinh stretch ( AS )を選ぶ必要があります。 しかしバージョン2 では、 GHS そのものに AS のストレッチ方法が取り込まれていることが分かりました。 ASで は、直接 RGB/K チャンネルをストレッチするのではなく、 L チャンネルを取り出してストレッチし、そのストレッチ割合を今度は、 RGBそれぞれのチャンネル に適用するとのことです。私が理解できたのはこれくらいですが、これも正確かどうかは分かりません。詳しくは Dave Payne さんの次のビデオをご覧ください。 https://ghsastro.co.uk/dave-payne/ GHS では、最初のストレッチとして AS ライクな方法を使うことになっているようで、それを「カラーストレッチ」と呼んでいます。次のようにヒストグラムの下の Col ボタンをチェックし、それ以外は通常の GHS と同じようにします。 画像比較 最初は、 STFとHT を使ったストレッチです。星が肥大していて色も残っていません。 次は通常のGHS を実行した結果です。星像は締まっていますが、やはり星の色はほとんど残っていません。 最後は、カラーストレッチを実行した画像です。わずかですが色が残っていることがはっきりと分かります。例えば右の中心にある星が青いことが見てとれます。ただし、左上の赤い星の場合は、星の中心部が飽和しています。 これから Arcsinh ストレッチと同じように、カラーストレッチでは輝星の中心部がどうしても飽和するようです。これは次のように、設定ダイアログボックスで、カラーストレッチで「 Clip 」を指定しているためですが、これ以外ではもっと不自然になるようです。 上の場合は、輝星の中心を保護する Repaired HSV Separation を リニア状態で 実行していますが、それでもどうしようもないようです。最初のストレッチはできるだけ弱く掛けるようにするのが良いのかもしれません。